梨狀肌(piriformis muscle)位於臀肌區深部,在臀大肌的下方,左右對稱,連接大腿骨前端與薦椎,因形狀相似於梨子,而稱為梨狀肌。其功能為髖關節外部旋轉肌肉群,協助髖部伸展時有股骨外展的動作,像是翹腳、蹲下、爬樓梯、走路皆會使用到梨狀肌。梨狀肌症候群(Piriformis Syndrome)是一種因梨狀肌壓迫坐骨神經而導致的疼痛症狀,常見於久坐上班族、運動員、孕婦,以及曾經髖部受傷的族群。這種症狀可能導致臀部、大腿後側乃至腳部的疼痛、麻木或刺痛感。對於輕度患者,透過休息、改變坐姿、按摩等簡單措施,可以在數天至數週內緩解症狀;而對於中度至重度患者,可能需要專業治療,如物理治療、針灸、藥物治療等,康復時間可能需要數週至數個月。 梨狀肌症候群對身體的影響及其對日常生活的影響不容忽視。嚴重者可能會影響睡眠,甚至走路時出現跛行,嚴重影響生活品質。為了預防梨狀肌症候群,保持良好的姿勢、避免長時間久坐、經常進行伸展運動、使用適當的裝備,以及注意體重是關鍵。

這種症狀與其他如椎間盤突出或坐骨神經痛等疾病有相似的表徵,因此需要透過理學檢查和影像檢查進行精確的診斷。治療的重點在於減緩梨狀肌的發炎並解除神經受到的壓迫,進而緩解症狀並提高生活品質。

總而言之,了解梨狀肌症候群對身體的影響及有效的預防與治療方法對於提升患者的生活品質至關重要。

目錄索引

梨狀肌症候群有哪些症狀?

梨狀肌症候群的症狀多樣,包括臀部和髖部附近的疼痛,這種疼痛可能延伸至大腿、小腿,甚至腳底。患者可能會經歷嚴重的痙攣性或壓迫性疼痛、灼熱感、刺痛、麻木,以及小腿肌萎縮或肌力喪失等症狀。具體來說,有些患者久坐超過15-20分鐘會感覺疼痛、行走困難、腳呈內旋動作會有痛感、翹腳會痛等等。

梨狀肌症候群檢測的方法與步驟

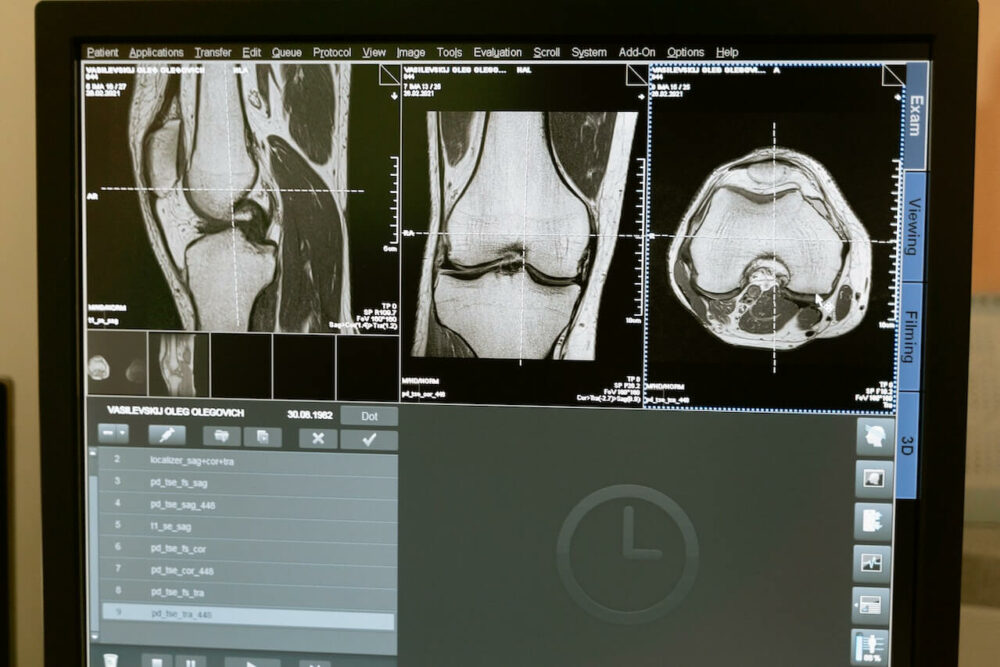

梨狀肌症候群的診斷通常涉及多個步驟,包括理學檢查和影像學檢查,像是MRI、X光、超音波、神經傳導檢測。磁共振神經成像(MRI)是觀察梨狀肌區域坐骨神經的有效方法,能夠提供神經的高分辨率圖像。

梨狀肌症候群 VS 其他疾病,有什麼差異性?

梨狀肌症候群的症狀可能與其他疾病相似,包括膕繩肌腱問題、骶髂關節問題、背部問題、髖關節問題等,因此需要透過專業的診斷來進行鑑別。尤其是與椎間盤突出症的區別,透過詳細的理學檢查和影像學檢查來進行。醫師透過測試壓痛點並結合X光檢查,可以幫助區分這些病狀。

進行鑑別診斷是關鍵,因為梨狀肌症候群的治療方法與其他類似症狀的疾病有所不同。理學檢查中,如醫師在按壓臀部梨狀肌的位置時觸發患者的疼痛,而按壓其他臀部肌肉不痛時,則可高度懷疑為梨狀肌症候群。

如何治療梨狀肌症候群?

梨狀肌症候群的治療方式:非侵入性治療、藥物治療

梨狀肌症候群的治療方法範圍廣泛,從非侵入性治療到藥物治療,再到極少數情況下的手術治療。初級治療通常著重於緩解症狀和恢復功能。

非侵入性治療包括物理治療和按摩,旨在減少肌肉緊繃和疼痛。物理治療可以包括深層按摩、牽引治療以及專門的拉伸和強化運動。對於輕度至中度梨狀肌症候群,這些治療方法能夠提供顯著的緩解。

藥物治療則可能包括非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)和肌肉鬆弛劑,這些藥物幫助減輕疼痛和減少發炎。在一些情況下,如果非侵入性治療無法提供足夠的緩解,醫生可能會推薦注射治療,包括局部麻醉和類固醇直接注射到梨狀肌中,以進一步減輕症狀。

梨狀肌打針治療與費用

梨狀肌打針(類固醇注射)對於傳統治療、NSAIDS、物理治療失敗的患者,是另一項治療選擇。為一種針對梨狀肌症候群引起的嚴重坐骨神經痛的治療方法。這種治療將藥物直接注射到受影響區域,以減少發炎和疼痛。注射的目的是減輕急性疼痛,以便患者能夠更好地進行物理治療和日常活動。

關於梨狀肌注射的費用,這會根據所在地區、診所和所需治療的症狀嚴重程度而有所不同。由於個體差異和醫療保險涵蓋範圍的變化,建議直接諮詢提供治療的醫療機構或專業人士以獲得更精確的估算。某些情況下,患者可能需要多次注射,這也會影響整體費用。

日常生活中如何預防梨狀肌症候群?改善睡姿就能預防?

改善睡姿及生活習慣

1. 適合的睡姿

改善睡姿對於預防梨狀肌症候群有幫助,可以在膝蓋下方墊枕頭,以減少髖關節壓力,或是睡前執行一些柔和的伸展運動。

2. 日常生活建議

避免長時間的久坐和久蹲,勿翹腳,並選擇適當的座墊,以預防梨狀肌症候群的發生。這些措施有助於減少梨狀肌的壓迫和緊繃,進而降低發炎的風險。

如何緩解梨狀肌症候群的不適?

1. 伸展與加強運動

定期進行針對梨狀肌的伸展和加強運動,有助於提高髖部和臀部的肌力,減少梨狀肌的緊繃和發炎。運動如仰臥起坐、骨盆提升等可以加強核心肌群,幫助預防和緩解症狀。

2. 自我檢測梨狀肌發炎的跡象

瞭解梨狀肌症候群的常見症狀,如臀部、髖部附近的明顯痛點,疼痛延伸至大腿、小腿甚至腳底等,可以幫助早期識別問題。當出現這些症狀時,應減少活動,進行冰敷和適當休息,並尋求醫療建議。

常見QA

1. 梨狀肌發炎多久會好?

對於輕度的梨狀肌發炎,藉由改善致病原因(如減少久坐時間)、多休息、服藥及接受復健治療,大約1至2週就可見好轉。然而,如果是較嚴重的軟組織受傷、黏連或神經壓迫情況,康復可能需要6至12週或更長時間。

2. 梨狀肌發炎要看哪一科?

梨狀肌發炎建議可以去復健科或骨科就診。專業醫師能夠進行評估與診治,並適時搭配物理治療,有效緩解症狀。

3. 梨狀肌症候群與椎間盤突出的差別?

梨狀肌症候群與椎間盤突出的主要差別在於疼痛的原因和位置。梨狀肌症候群是由梨狀肌過度緊繃或發炎,壓迫坐骨神經引起,症狀通常集中在臀部和大腿。而椎間盤突出則是由於椎間盤材料突出壓迫鄰近的神經根,引起痛感,這種痛感可能沿神經路徑輻射到下肢。進行「直腿抬高測驗」可以幫助區分兩者;椎間盤突出的患者在進行測驗時會有較大的限制和痛感,而梨狀肌症候群的患者則較少受影響。

4. 梨狀肌症候群睡不著怎麼辦?

若梨狀肌症候群導致睡眠困難,可嘗試調整睡姿以減少疼痛,如在膝蓋下放置枕頭以減少髖關節的壓力。此外,睡前進行輕柔的伸展運動有助於放鬆肌肉,也可以使用溫水浴或熱敷來緩解疼痛。如果疼痛仍然嚴重影響睡眠,建議諮詢醫生尋求專業建議和治療。

5. 梨狀肌症候群會自己好嗎?

梨狀肌症候群的恢復情況因人而異,輕微的情況下,透過休息、適當的伸展和加強運動,以及避免進行引起疼痛的活動,可能會有所好轉。然而,如果症狀持續或加重,尋求專業醫療幫助是關鍵。長期而言,透過整合物理治療、適當的藥物治療,以及日常生活和工作習慣的調整,可以有效管理梨狀肌症候群,減輕症狀。

結論

梨狀肌症候群是一種因梨狀肌過度壓迫坐骨神經而導致的症狀群,影響範圍從臀部疼痛到下肢麻木和無力。為了有效管理這個狀況,需要一個綜合的治療計劃,結合醫療治療和日常生活的調整。

管理重點

1. 伸展運動

透過特定的臀部和髖關節伸展運動,可以有效地減緩梨狀肌的緊繃和發炎。

2. 物理治療

電療、熱療和超音波治療是常見的復健方式,有助於放鬆肌肉和減輕疼痛。

3. 藥物治療

在急性期,消炎止痛藥和肌肉鬆弛劑可以用於短期緩解症狀。

4. 注射治療

對於反應不佳的慢性病例,超音波導引下的類固醇或PRP(富含血小板的血漿)注射可能提供更長期的緩解。

整合治療與生活調整的重要性

綜合治療不僅包括上述醫療措施,也涉及改變日常生活習慣以預防梨狀肌症候群的再次發作。這包括定時起身活動,避免長時間久坐和翹腳,以及選擇適中軟硬度的座椅和床墊。

持續關注梨狀肌健康的建議

1. 規律運動

維持活躍的生活方式,規律進行核心肌群和下肢的強化訓練。

2. 工作間歇

工作期間每小時起身走動,進行簡單的伸展運動。

3. 適當的坐姿

保持良好的坐姿,避免長時間壓迫臀部和髖關節。

4. 定期評估

如果症狀持續,應定期由復健科或骨科醫生評估治療計劃的有效性。

綜上所述,梨狀肌症候群的管理需要一個全面的治療方案,結合專業醫療治療與個人日常生活的調整。通過這種整合性治療方法,大多數患者能夠有效控制症狀,提高生活品質。

參考資料:

5. Brandon L. Hicks, Jason C. Lam, Matthew Varacallo .(2023). Piriformis Syndrome

我有話要說